守好红色根脉、赓续红色精神。今年,是中国共产党成立104周年,也是抗战胜利80周年。泰顺,作为革命老区,宛如一座不朽的丰碑,铭刻着中国工农红军挺进师浴血奋战的英勇事迹,见证了中共闽浙边临时省委和中共浙南特委的诞生与成长,更是浙南核心革命根据地的坚实依托。

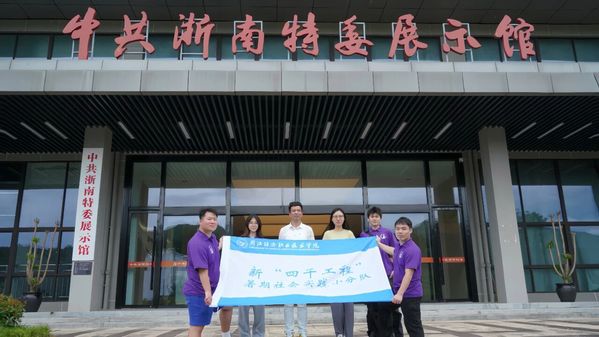

7月9—12日,我院“火种”实践队以“智绘火种・浙南红途”为切入点,在温州市泰顺县开展暑期社会实践调研。本次调研涵盖爱国主义教育、基层服务、乡村振兴、中华文化传承等多个领域,用脚步丈量浙南发展脉络,点燃红色资源的“火种精神”。

精神铸魂:红色基因激荡青春信仰

7月9日,“火种”实践队踏入红色革命老区——温州泰顺县三魁镇卢梨村,参观中共浙南特委展示馆(中共浙南特委红色文化研学基地)。馆内设两个主题展馆,一个是中共浙南特委主题馆,另一个是泰顺党的群众路线主题馆。展馆有别于常规的红色主题馆,深入剖析共产党人的初心与使命,讲述共产党人的初心故事。

当地红色文化讲解员卢孔毅讲述浙南革命先烈在革命斗争的事迹,惊险的战斗情节、先烈们为理想信念无畏牺牲的精神,深深触动队员:“听着这些故事,仿佛能看到先辈们坚毅的目光,他们的精神给予我力量。”实践队成员通过实地参观、聆听讲解、重温入党誓词,在一段段波澜壮阔的革命历史中,深刻感悟革命先烈的崇高精神,坚定担当时代使命的理想信念。

重走红色路线

卢梨村是革命老区,有着浓厚的“红色文化”,是千秋彪炳的红色圣地,这里曾经是刘英、粟裕等同志战斗生活过的地方。挺进师在卢梨的10多年时间里,留下了闽浙边临时省委办公地点、寨顶战斗旧址、游击基地、秘密交通站、宝生洞等众多革命遗址和红色印迹。村中现在还有红军服、红军餐等体验。以“红”促发展,以“红”带共富。红色,如今成为泰顺县三魁镇卢梨村发展的主基调。

7月10日,沿着一条山路,实践队成员来到了刘英、栗裕同志的办公旧址。“挺进师进入泰顺后,在刘英和粟裕的带领下,与卢梨村民在同生死共患难中结下深厚情谊,代代相传中铸就并传承了‘坚定信念、扎根群众、不畏艰险、创新奋进’的‘老东家’精神……”随着讲解员的介绍,16个大字映入实践团队的眼帘。这是卢梨村的精神内核,也是新一代共产党人为人民奉献一切的决心。同学们有感而发,以录制“云上微党课”的方式,弘扬老一代共产党人的热血奋斗精神和军民鱼水情深的党群关系、军民关系。成员们表示,作为新时代的大学生,我们更应该始终牢记这些来之不易的的美好,在社会发展中贡献出自己的一份力量。

振兴密码:创意解锁乡村共富新图景

7月11日,经过近两小时的盘山路实地走访洪溪美村,在村干部齐爱银引领下,实践队参观了就座落在海拨500——700米的洪溪美茶园,其前面是深不可测的悬崖峭壁,茶园面积约300多亩,种的是本土名茶“三杯香”。三杯香是泰顺县特产炒青绿茶,因冲泡三次仍有余香得名。其以当地群体种茶树的“一芽二叶”为原料,经摊青、杀青、揉捻等工序制成,成品条索细紧,色泽翠绿,香气清幽带绿豆香,汤色明亮鲜醇,耐泡性突出。

在茶园间,实践团成员怀揣将小小“土特产”做成富民“大文章”的信念,立足乡村发展实际,将专业学识与基层需求精准对接,以调研为笔、以实践为墨,在服务乡村振兴的时代命题中践行青年使命,让青春力量在推动农业农村现代化的征程中彰显价值。

廊桥古韵:非遗匠心续写时代华章

75年前,泰顺县人民政府在“最美廊桥古镇”宣告成立。从此,泰顺历史翻开崭新的一页。溯溪而行,实践队丈量泰顺廊桥的千年榫卯智慧。透过传承人的匠心讲述与非遗园区的创新实践,我们触摸到廊桥在乡村振兴中的蓬勃脉动。

通过此次实践调研深度挖掘泰顺特色文化,用镜头记录廊桥建造技艺,了解非遗传承故事,为非遗文化的传播献上青年之力,同时融入特色民宿、乡村集市等特色业态,助力泰顺非遗文化的推广,为景点规划、业态打造出谋划策。使乡土文脉在新时代奔涌不息。

此次实践不仅是一次扎实的社会调查,更是“知行合一”的生动实践。“火种”实践队深入泰顺各个角落,访谈文化特派员、村干部和村民30余人,回收有效问卷100多份,足迹遍布村里教育场馆和红色基地。这些沉甸甸的一手资料,使队员们深刻认识到传承红色基因的重大意义和时代价值,学习以数字技术带动经济发展的致富经验,守好红色根脉,挺起精神脊梁,担起使命责任,让红色基因绽放新的时代光芒,铺就共富之路。